三、功能协同:融合应用中的互补关系

3.1 独立性与依赖性的辩证统一

二、技术手段与应用场景的分野

2.1 加密技术的实现路径

- 数字信封技术:结合对称加密(高效性)与非对称加密(密钥安全),同时实现数据保密和接收方认证6。

- 通信:通过排序优化算明确通信帧量,加密保护数据内容,数字签名验证节点身份2。

四、学术争议与发展趋势

4.1 学术界的心争议点

1.2 认证技术:身份与完整性的验证工具

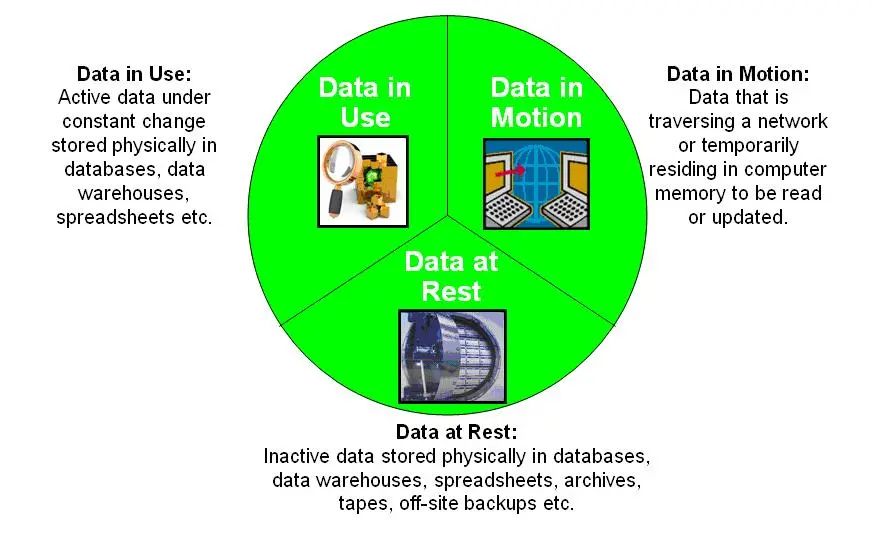

认证技术则聚焦于身份真实性和数据完整性验证,包括数字签名、证书管理、生物识别等。其心功能是防止伪造和抵赖行为,例如PKI体系通过CA机构颁发数字证书,绑定用户身份与公钥713。文献指出,认证系统需满足四大要求:接收方可验证消息合性、发送方不可抵赖、第三方可仲裁3。

.png)

(全文约1200字,参考文献覆盖13篇学术资料)

- 对称加密:采用单一密钥(如DES、3DES),运算速度快,适用于实时通信14。

- 非对称加密:使用公钥/私钥对(如RSA),解决密钥分发问题,常用于数字证书和SSL协议6。

2.2 认证技术的多元形态

- 数字签名:基于非对称加密,验证发送者身份及内容完整性11。

- 生物认证:如指纹、虹膜识别,通过生物特征提升安全性13。

- 动态令:采用一次性密码(OTP),防止重放攻击7。

典型例:

在工业控制系统中,加密技术保护数据传输机密性,而认证技术通过双向加密验证设备合性,形成双重防护5。

- 独立性:加密技术不依赖认证即可实现保密,认证技术也可独立验证数据源(如哈希校验)8。

- 依赖性:高级安全场景中,二者常结合使用。例如,HTTPS协议同时采用TLS加密和SSL证书认证17。

3.2 协同机制的实际应用

- 范畴边界:部分学者认为认证属于加密的子集(如密钥管理环节1),另一则主张二者为并列关系(因目标不同3)。

- 技术优先级:在物联网场景中,有研究认为认证比加密更关键(因设备资源受限2)。

4.2 技术演进方向

- 轻量化融合:基于LFSR的序列密码与轻量级认证协议结合,适配边缘计算场景9。

- 可逆认证:加密域可逆信息隐藏技术,兼顾数据恢复与篡改检测10。

- 量子抗性:研发抗量子计算的加密算(如格密码)与量子密钥分发认证体系12。

五、

加密技术与认证技术虽均属信息安全领域,但存在本质差异:前者确保数据不可读,后者验证身份与数据可信。二者在技术实现上独立,但在应用中高度协同,形成“保密-验证”双支柱。未来,随着隐私计算和零信任架构的发展,两者的融合将更紧密,例如在智慧城市管理中,多层加密与动态认证的结合可提升数据安全性12。

认证技术与加密技术的关系辨析

——基于功能差异与协同机制的文献综述

一、技术定位与心目标差异

1.1 加密技术:信息保密性的基石

加密技术以数据保密性为心目标,通过数学变换将明文转化为不可读的密文。其技术手段包括对称加密(如DES、AES1)和非对称加密(如RSA6)。例如,AES算通过排列和置换操作,结合128-256位密钥实现分组加密,确保数据传输中不被窃取者解读1。

相关问答